El 8 de mayo, muy de madrugada, Marisol Angulo, Galo Chiriboga, y Diego Tapia -miembros de la REFA y habitantes de la región Costa- arrancaron su rumbo hacia el corazón de la Sierra en Ecuador. En Pichincha, a eso de las 7 de la mañana me recogieron a mí, a la altura de Quito. Tras varias horas de viaje y después de un delicioso desayuno en Guayllabamba, por fin llegamos al Centro Comunitario Intercultural Tránsito Amaguaña (CICTA) en La Chimba, Cayambe. Allí ya estaban instaladas las carpas, mesas y estandartes que darían estructura al espacio que se gestaría esos días. Nos encontramos con Ángel Suco, el primer practicante de Forestería Análoga y miembro de la REFA que había viajado el día anterior. Nos empezamos a encontrar con compañeros que, con el mismo entusiasmo, se sumaron al encuentro: se sentía en el aire (¿o en el suelo?) que algo muy potente iba a empezar.

A eso de las diez de la mañana, entramos al edificio principal y de inmediato. El primer impactó fue ver tanta diversidad entre el público y los panelistas: comunidades campesinas e indígenas, académicxs, artistas, familias, compas de otras organizaciones, cooperación internacional… ¡un sancocho total! La sala estaba a rebosar. En la parte delantera, una tarima con un panel blanco, para las mesas y presentaciones. En la parte de atrás, un acto de magia pura: sobre un enorme plástico transparente, un compañero artista ilustraba y relataba los sentires, las palabras y los encuentros que se iban tejiendo en el espacio. Un preámbulo de lo que serían esos días: muchas redes tejiéndose en simultaneo.

Pedro, Daniela y Violeta, el equipo organizador del evento, dinamizaron los espacios de este primer día. Durante la jornada, en la tarima principal, se formaron mesas de conversación vinculadas a las economías rurales y regenerativas, el tema principal de este primer día. Fuimos a una audiencia de diálogos alrededor del rol de las mujeres en las economías regenerativas, de la ganadería regenerativa y de economías de conservación. Surgieron muchas miradas de temas relativos a visión y perspectivas de la producción de alimentos. La crítica al capitalismo fue común: es un modelo económico que ha reducido el valor de la naturaleza a costos y beneficios monetarios.

Y de ahí la esperanza como un sentir colectivo ante las alternativas que nos socializaron. En estos diálogos visibilizaron experiencia que evidencian como las prácticas agropecuarias y de manejo de suelo y agua que están fundamentadas la comprensión y/o la conexión profunda con los sistemas naturales, se reflejan en tejidos sociales fuertes y acercan a las comunidades a una buena salud colectiva, que incluye la salud de la naturaleza. ¡Nos soñamos un mundo donde quepan muchos mundos! ¡donde la producción de alimentos esté en armonía con la salud y bienestar de las comunidades y de los sistemas naturales!

Al fin fue nuestro turno Diego, Ángel acompañados de Oliver Torres, Miguel Torsque y Jose Chiriboga, compartieron sus conocimiento y experiencias alrededor de la agricultura regenerativa y la Forestería Análoga. Mostraron las bondades de utilizar los principios de esta metodología para generar ecosistemas productivos, y como esto puede ser una forma de enganchar y consolidar procesos de restauración con las comunidades. Igual: agroforestería, forestería análoga, agroecología, agricultura sintrópica… los ponentes coincidieron en que sea cual sea el enfoque que se escoja, lo relevante crear sistemas autosustentables, que produzcan alimentos a la par que se regeneran y conservan los ecosistemas locales. Y más que ser dogmáticos en una u otra vertiente, lo esencial es no dejar perder los principios de estas prácticas por el afán de encajar en las dinámicas mercantiles del capitalismo.

La tarde fue cerrando con intervenciones de compañeros y compañeras de las comunidades de la Sierra y la Amazonía. Enraizados en la realidad, ofrecen una perspectiva realista de sus contextos socioambientales. Y ante la esperanza que surge de las alternativas al modelo agroindustrial de producir alimentos, ponen en la balanza todo los retos organizativos, estatales y económicos detrás. La tarde cierra activando al público: tras un par de ronda de “juguemos en el bosque” versión cuidadores del bosque, se formaron 4 grupos de discusión entre el público. Durante una hora, en cada grupo hubo oportunidad de conocerse, de intercambiar sentires, deseos y dudas. Creamos colectivamente nuestro propio “territorio biocultural” simbólico, en el que proyectamos como accionar deseos e intenciones después del encuentro.

La noche cerró con un abrebocas a lo que sería el segundo día: Inauguración de nuevas obras en el Centro Intercultural Comunitario Tránsito Amaguaña. Esto como parte del resultado de una residencia artística que duró 3 semanas, en este mismo centro. Entre muralismo, instalaciones textiles, cerámicas, cromatografías, pinturas, un laboratorio comunitario y un videomapping, del suelo surgió el arte y la ciencia en esta asamblea.

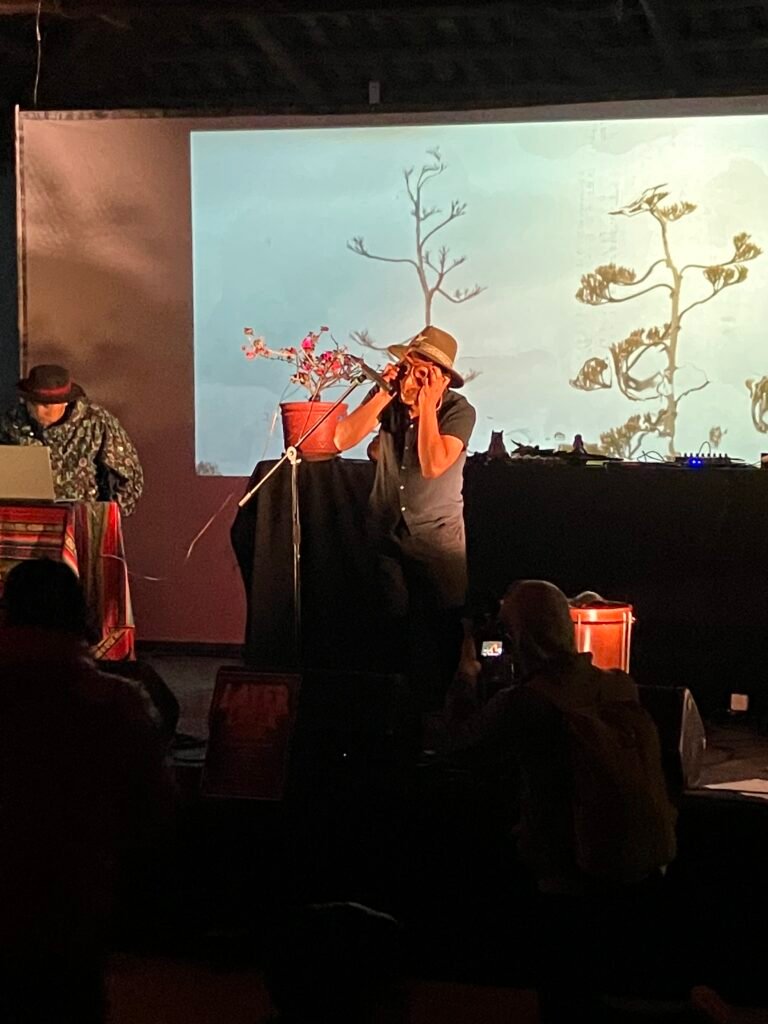

La jornada del 9 de mayo dio lugar a dos miradas nuevas del suelo. La mañana estuvo marcada por una perspectiva muy artística. Entre poemas, propuestas innovadoras, cosmovisiones místicas, muestras artísticas y creatividad, la visión del suelo se expandió más allá de considerarlo un mero recurso. Su conexión con otros elementos, su rol en la Chakana y las chakras, los seres que lo habitan y sostienen (como el penco), las comunidades que resisten a las guerras sobre él: todas muestras de su trascendencia en nuestra existencia humana.

Paralelamente, en la zona de afuera, encontramos stands de organizaciones, instituciones y pequeños emprendimientos. Entre recetas para hacer suelo, derechos de los microorganismos y cajas de insectos, nacía la curiosidad por desentrañar los misterios del suelo. Papas nativas fritas, especias y tés coloridos y aromáticos, frutas milagrosas, cevihongos, chicha, alpargatas: todo lo que nos permite vivir y disfrutar, vino del suelo a esta pequeña feria.

También se organizaron unas caminatas guiadas por Ekorural, llamadas “Al origen de la Pacha”. Una experiencia sensorial y experiencial que nos permitió conocer la historia que ha tenido que recorrer nuestra Pacha para ser como es ahora. A la Tierra le ha tomado billones de años formar su estructura y toda la vida que la habita: a la especie humana, le ha tomado unas décadas. La sensación que deja el recorrido que nos va llevando a caminar por millones de años de historia, como subiendo una montaña, es la de necesidad de acción y de sensibilizar.

En la tarde, la ciencia del suelo fue la protagonista. Iniciamos con una profunda perspectiva sobre la naturaleza como sujeto de derechos y en ese sentido, el suelo también. “Lo que nos mantiene vivos no es la lucha por la existencia, sino la colaboración” dijo, enérgica, la expositora, hablando sobre la necesidad de abandonar el dogma de la evolución por competencia. Micorrizas, hongos, microorganismo, invertebrados: seres que coexisten con el suelo y que también tienen derecho a existir.

Luego, nos fuimos del cielo al suelo y suelo al cielo: investigaciones científicas sobre la relación de las aves y del uso del agua en sistemas agrarios alternativos. La agroecología y el sistema de Chakra Andina se reafirman como formas de producir alimentos que promueven la conservación del suelo y de la biodiversidad. Los ritmos del sol y la luna se sincronizan con el suelo y con la vida que crece en y sobre él. Las semillas de las que debemos ser guardianes deben venir de suelos cuya estructura y composición pueda nutrir equilibradamente a las plantas. Semillas que crezcan en suelos bien nutridos y que puedan producir alimentos que nutran plenamente nuestros cuerpos: suelos sanos, alimentos sanos, gente sana.

Al anochecer, la experimentación tomó su lugar. En un ejercicio de cierre, se nos propuso contestar en un papelito, tres preguntas relacionadas al suelo. Con este collage de frases y palabras, sería construido un poema colectivo sobre el suelo para el día de cierre. Luego, tuvimos la fenomenal experiencia de ser público de varios procesos experimentales de sonidos y luces: durante varias horas, nos deleitamos bailando, sacudiendo y conectando con el suelo del que tanto habíamos hablado.

Llegado el 10 de mayo, nos fuimos reuniendo quienes llevábamos ya dos días participando, sumada a muchos habitantes de la comunidad. Había llegado el día de conmemorar la muerte de una luchadora entrañable de Cayambe: la mamita Tránsito Amaguaña. Los días anteriores fueron el preámbulo perfecto para conmemorar a una luchadora, a una mujer que actuó en virtud de una transformación para su gente. Muy en la mañana, nos empezamos a congregar alrededor de un hueco hecho en la tierra: para la celebración, se haría una Pachamanka. ¿Qué mejor forma de culminar un encuentro sobre el suelo que cocinando en sus entrañas sus propios frutos? Así, sin conocernos muchos, nos sincronizamos para llevar a cabo paso a paso esta receta mágica y ancestral que llenaría nuestros platos a la hora del almuerzo.

Después de hacer este ritual de enterramiento de comida con piedras calientes, se cubrió con tierra sobre la cual bailamos y cantamos en círculo, entre flores y colores. Fue sublime este momento, poético. Y la espera fue en vano: nos dio espacio de seguir juntándonos y como micorrizas, generando nuevas conexiones. Llegó la hora del almuerzo y con ella, la emoción del desenterramiento del alimento. De nuevo, en forma de agradecimiento, agradecimos al Pacha por sus alimentos. Luego, pasamos buena parte del medio día deleitados comiendo los manjares de vientre del suelo: camote, habas, ollucos, papas, pollo, piña. Así honramos a nuestro suelo, a nuestros alimentos, a nuestros cuerpos y a la mamita transito: comiendo lo que de tierra viene y de tierra es.

Y tras este camino de dos días y medio juntos, en medio de tanto dinamismo, lograron convocarnos a un círculo de cierre de la Asamblea. Emocionado hasta las lágrimas, Pedro nos cuenta que la comunidad le había entregado unos frutos, como símbolo de deseo de dar continuidad a esta asamblea en los próximos años. Con micrófono en mano, varios participantes nos sumamos a la emoción de Pedro: agradecimos, exteriorizamos y soñamos alrededor de todo lo que había pasado estos días y de lo que vendría.

Por último, la nieta de la mamita tránsito nos convocó a tomarnos las manos, abrazarnos y a ritualizar la despedida y el agradecimiento por este evento. La energía quedó en la cúspide tras este encuentro tan cercano. Y justo allí, empezaron a entrar danzando, cantando y tocando instrumentos los miembros de la comunidad. La hora de la fiesta había llegado al pueblo para quienes vivimos lejos, la hora de partir era esa.

Así terminamos nuestra participación en la Asamblea del suelo: inspirados, conmovidos y sensibles. Entusiasmados por ponernos manos-mente-corazón a la obra, volvimos a nuestras casas luego de estos intensos días. La Segunda Asamblea del Suelo en Cayambe fue mucho más que un encuentro de saberes y experiencias. Fue un espacio de conexión profunda con la tierra, con las comunidades y con la esencia de lo que significa coexistir en equilibrio con nuestro entorno. Nos llevamos nuevas perspectivas, aprendizajes y, sobre todo, la certeza de que el suelo no solo es la base de nuestra subsistencia, sino también el tejido que nos une como humanidad. Volvemos a casa con el compromiso de seguir cultivando redes que, como raíces, fortalezcan la regeneración de la vida en nuestros territorios.

Escrito por : Juliana Gutiérrez